Una joven pintora, hija de un artista plástico, posee un talento desbordado. El padre le enseña el oficio, aunque en el Renacimiento ellas no suelen recibir instrucción alguna. Otro artista viola a la aprendiz. Se denuncia al agresor y, en el proceso judicial, Artemisia Gentileschi declara repetidas veces. Cuestionan si es decorosa. Le hacen exámenes ofensivos. Al final, el juez declara culpable al delincuente y otorga una pena menor. Total, esas cosas ocurren a diario, no hagamos alharaca.

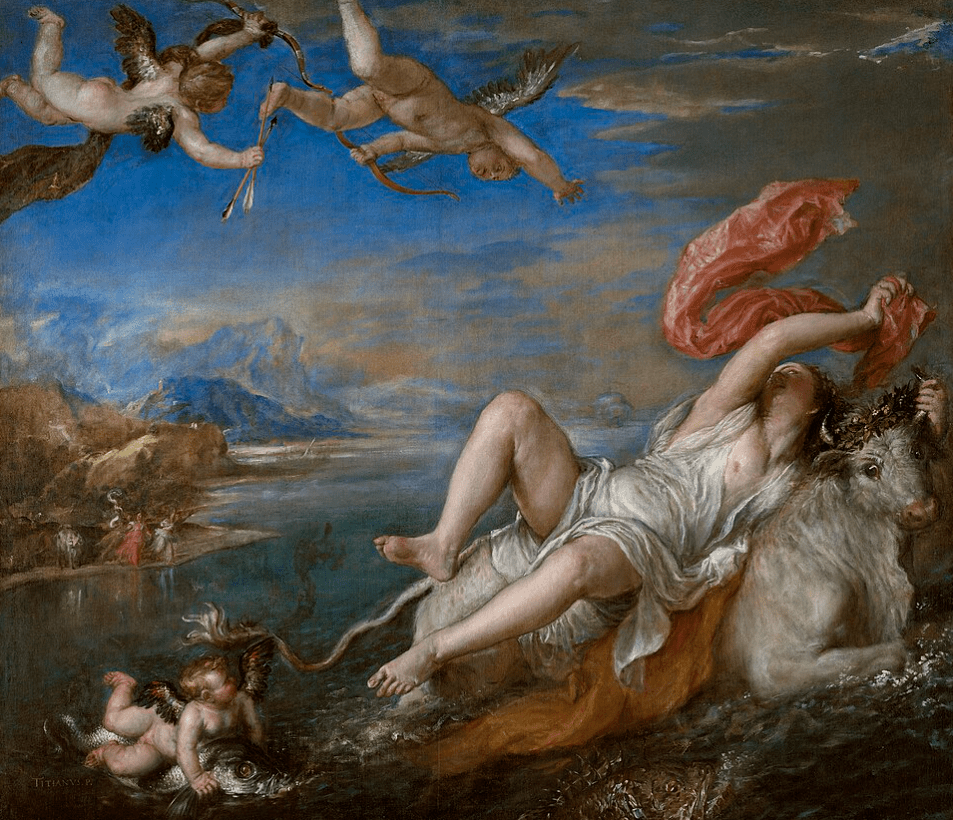

Un año previo al embate, la creadora parece anticipar lo que viene. Firma el cuadro de tema bíblico Susana y los viejos,donde una muchacha actúa con repugnancia ante dos lascivos, quienes la espían en el baño. De veras, ¿a qué mujer le son ajenos los tocamientos? ¿Las miradas? En la misma línea, la mitología grecorromana bulle de salvajismo. Júpiter (o Zeus), el supermacho, el gran predador, obliga a tener sexo a Ío, Calisto, Europa, Dánae, Leda, Alcmena, por decir algo. El nervudo no recibe castigo, pero sí pagan las reinas y ninfas que embiste. Éstas son unas pocas historias de amor, entre las incontables de la tradición que Ovidio reúne en Las Metamorfosis.

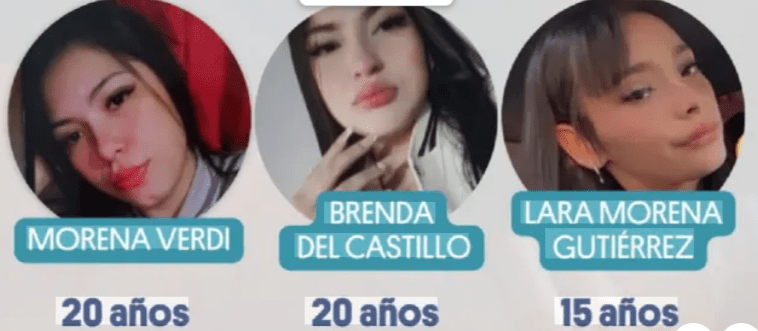

Relaciono esto con la desclasificación de más de tres millones de archivos del caso Jeffrey Epstein, quien en 2008 estuvo preso por pedir servicios sexuales a una chica de catorce años. Presidentes, realeza, empresarios, líderes espirituales y académicos, todos de alta gama, se amistaron con él. Si ellos demuestran que no participaron de su perversión, igual vieron normal la cercanía con el atacante de niñas. La brutalidad pedófila no los ahuyentó.

Los comentarios que esta semana escuché y los leídos en redes sobre la cohorte de Epstein son femeninos. Escupimos rabia. Hartazgo. Náusea. La mayoría masculina guarda silencio, lo mismo que en la denuncia contra Julio Iglesias, el juicio a los saqueadores de Gisèle Pelicot, al descubrirse la explotación infantil ejercida por Naasón Joaquín García, las noticias cotidianas de agresiones. Yo veo oleadas de frenéticas exigir justicia, condenar el sadismo, mientras los señoros hablan de algo más. Tal vez alguno pone terrible, espantoso y, claro, el infaltable desmarque: no todos somos así.

En respuesta a mi ira sobre el abuso a un niño de cinco años, ejecutado por su padre y amigos, un conocido me escribió por mensaje directo: «Para matarlos». Dije que ojalá lo expresara abiertamente, en el muro, para ir rompiendo el pacto patriarcal. Se protegió: «Ya me salí de varios chats donde amigos comparten videos porno». Apunté: «Sería ideal que denunciaras esos chats». «Les dije que ya no es la onda, pero es difícil confrontar, ¿entiendes?». Me azufra el duodeno.

Las mujeres somos forzadas como objeto de placer desde la antigüedad hasta hoy. No son todos los hombres, cierto, pero siempre es un hombre. Y quienes no violan, apenas condenan en secreto. No sirve para nada. Si en serio se indignan, por favor que se oiga recio.